Акмеизм ахматовой в любовной теме. Анна Ахматова: жизнь и творчество. Ахматова: основные темы творчества. Акмеизм в творчестве Ахматовой

ученицы 11 «А»

Буйлина Юлия

Иванова Наталья

Учитель: Буренова Т.А.Ранние годы

Родилась 11 июня (23 июня) 1889

года в Одессе.

Первое образование в биографии

Ахматовой было получено в

Мариинской гимназии в Царском

Селе. Затем в жизни Ахматовой

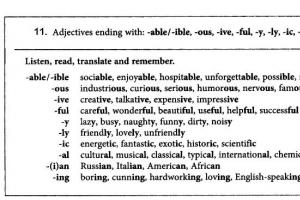

проходило обучение в

Фундуклеевской гимназии Киева.

Она посещала историколитературные, женские курсы.Интересные факты

*Девичья фамилия Ахматовой –

Горенко. Настоящую фамилию Анне

Андреевне запретил использовать отец,

который не одобрял ее творческих

начинаний. И тогда поэтесса взяла себе

фамилию прабабушки – Ахматова.

**После ареста сына, Ахматова провела

семнадцать месяцев в тюремных очередях.

В одно из посещений ее узнала женщина в

толпе и спросила, может ли поэтесса описать

это. После чего Ахматова начала работу над

поэмой «Реквием».

***Последний сборник Ахматовой был опубликован

в 1925 году. Дальнейшее ее творчество не

пропускало в печать НКВД, называя

антикоммунистическим и провокационным. По

распоряжению Сталина ее исключили из Союза

писателей.Личная жизнь

В 1910 году вышла замуж за Николая Гумелёва, от которого в

1912 году родила сына Льва Николаевича. Затем в 1918 году

жизни поэтессы произошел развод с мужем, а вскоре новое

замужество с поэтом и ученым В. Шилейко.

А в 1921 году Гумилев был расстрелян. Со вторым мужем она

рассталась, а в 1922 году у Ахматовой завязались отношения

с искусствоведом Н. Пуниным.Начало творческого пути

Впервые стихотворение

Анны Ахматовой было

опубликовано в 1911 году.

Первая книга стихов

поэтессы вышла в 1912

году («Вечер»). В 1914 был

опубликован второй ее

сборник «Четки» тиражом

1000 экземпляров. Именно

он принес Анне Андреевне

настоящую известность.

Еще через три года поэзия

Ахматовой вышла в

третьей книге «Белая

стая», в два раза большим

тиражом.Анна Ахматова как акмеист

Акемизм - это одно из течений модернизма. Представители этого направления

вступили в противоречие с символистами и их мистицизмом. Для акмеистов поэзия

- это ремесло, ему можно научиться, если постоянно практиковаться и

совершенствоваться. Ахматова придерживалась того же мнения. У акмеистов в

стихах мало образов и символов, слова отбираются тщательно, поэтому совсем не

обязательно использовать их в переносном смысле. Одно из известнейших

стихотворений, которые написала Ахматова, -"Мужество". Анализ стихотворения

показывает, насколько значимым для поэтессы был русский язык. Автор относится

к нему очень трепетно и уважительно: это проявляется как на уровне формы, так и

на уровне содержания.Основная тема стихотворения - это Великая Отечественная война. Ахматова реализует

эту тему по-своему. Главное, что требуется людям, так считает Ахматова, - мужество.

Анализ стиха показывает, как всего в нескольких строках поэтесса смогла выразить

мысль о том, что враги претендуют на разрушение русской культуры, на порабощение

русских людей. Она делает это, называя самую важную для русского человека вещь русский язык, самобытный и неповторимый.

Акмеисты использовали мало изобразительных средств в своих стихах, того же

принципа придерживалась и Ахматова." Мужество", анализ которого непременно

требует рассмотрения лексических и синтаксических фигур речи, представляет большой

интерес. Начинается стихотворение с развернутый метафоры. "Наши часы" - это

мрачная современность. На долю Ахматовой выпали тяжелые времена: Первая

мировая война, революция, гражданская война... И вот Вторая мировая... Ахматова не

покинула страну, когда отхлынула первая волна эмиграции, не покинула она ее и в годы

гитлеровского нашествия. Ахматова олицетворяет русскую речь и русское слово,

обращаясь к нему, как к другу, на "ты". В связи с этим олицетворением возникает

метафора - спасем от плена. Эта метафора означает, что в случае победы гитлеровской

Германии над Россией русский язык отошел бы на второй план, ему бы не обучали

детей, он перестал бы развиваться. А упадок русского языка означает полнейший

упадок русской культуры и разрушение многовековых традиций и нации в целом.

В стихотворении используется лексический повтор, автор акцентирует внимание на

некоторых смыслах: час-часах, мужество-мужество (в первой строфе). Также поэтесса

использовала синтаксический параллелизм во второй строфе, который усиливает

эффект от высказанной мысли о том, что русский народ будет биться отчаянно, до

последней капли крови, не жалея себя, проявляя мужество. Ахматова (анализ доказал

это) не изменяет канонам акмеизма, но говорит о злободневной проблеме.Одним из последних произведений, написанных в подобном ключе, стало

стихотворение «Еще весна таинственная млела…», созданное в 1917 году. На сей

раз фантазия переносит поэтессу в горную местность, где весной бурно цветут

сады, а глубокое синее озеро напоминает «Крестителя нерукотворный храм».

Столь романтическая обстановка располагает к пробуждению самых нежных и

возвышенных чувств, о чем Ахматова и сообщает почитателям своего творчества,

подчеркивая, что весна является периодом любви вне зависимости от возраста

человека. На сей раз поэтесса оставляет «за кадром» облик своего воображаемого

избранника и переводит взаимоотношения исключительно в область чувств,

отмечая: «Ты был испуган нашей первой встречей, а я уже молилась о второй».

Автор готова взять на себя инициативу в дальнейшем развитии отношений с этим

осторожным и сомневающимся в своих чувствах мужчиной. Впрочем,

впоследствии Ахматова именно так вела себя со своими последующими мужьями,

выстраивая их жизнь по заранее созданному сценарию. Однако в этом

стихотворении она впервые проявляет себя как духовный лидер союза

мужчины и женщины, демонстрируя, что представительницы слабого пола

должны бороться за свое личное счастье, а не ждать, пока их избранники

сделают первый шаг. При этом поэтесса оправдывает мужчин и, в частности,

героя своего произведения, отмечая: «В тебе такая мука, что ты не можешь слова

произнесть».Как площади эти обширны,

Как гулки и круты мосты!

Тяжелый, беззвездный и мирный

Над нами покров темноты.

И мы, словно смертные люди,

По свежему снегу идем.

Не чудо ль, что нынче пробудем

Мы час предразлучный вдвоем?

Безвольно слабеют колени,

И кажется, нечем дышать…

Ты - солнце моих песнопений,

Ты - жизни моей благодать.

Вот черные зданья качнутся,

И на землю я упаду, -

Теперь мне не страшно очнуться

В моем деревенском саду.Произведение написано в марте 1917 года и относится к интимной лирике.

Возлюбленного героиня называет солнцем своих песнопений, жизни своей

благодатью. Даже час, проведенный с ним наедине, - огромное счастье для нее.

Волнение во время встречи настолько сильно, эмоции так захватывают, что у

женщины «безвольно слабеют колени» и «кажется, нечем дышать». У текста есть

интересная особенность – в нем ничего не говорится о мужчине, к которому

испытывает чувства лирическая героиня. На первый план выходит любовь как

таковая, а не ее объект.

Немаловажную роль в стихотворении играет тема Петербурга. Северная столица в

анализируемом тексте предстает в качестве фантастического города, где так тонка

грань между вымыслом и реальностью. Произведение начинается с краткого

описания места действия. Ахматова заостряет внимание на обширных площадях,

гулких и крутых мостах, тяжелом, беззвездном и мирном покрове темноты. В этой

обстановке и развивается роман героев стихотворения. В финальной строфе

появляется намек на то, что все описанное в тексте, - это лишь сон, наваждение.

Впрочем, лирическая героиня рада и такой встрече с возлюбленным:

…Теперь мне не страшно очнуться

В моем деревенском саду.«Памяти друга»

И в День Победы, нежный и туманный,

Когда заря, как зарево, красна,

Вдовою у могилы безымянной

Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,

Дохнет на почку, и траву погладит,

И бабочку с плеча на землю ссадит,

И первый одуванчик распушит.Среди произведений на военную тематику – «Памяти друга». Скорей всего, оно не

адресовано какому-то конкретному человеку. Добрый друг для Ахматовой – любой,

кто защищал родную страну от немецко-фашистских захватчиков.

При этом рассматриваемый текст явно перекликается со стихотворением

«Заплаканная осень, как вдова…», написанном в 1921 году и посвященном

расстрелянному Гумилеву – первому супругу Анны Андреевны. В нем вдовой

названа осень. В «Памяти друга» вдовой становится уже весна. Она хлопочет над

безымянной могилой. Здесь одновременно могут иметься в виду и неизвестные

солдаты, и место захоронения Николая Степановича, которое не выяснено по сей

день. Кроме того, не стоит забывать, что Гумилев был воином. После начала

Первой мировой войны он добровольцем пошел в армию. Ему довелось повоевать

в Польше, на Украине. Поэта удостоили нескольких наград, которыми Николай

Степанович гордился.

Большое значение имеет дата написания «Памяти другу» – восьмое ноября – день

великомученика Димитрия Солунского по православному календарю. В старинных

русских стихах он предстает помощником в борьбе с Мамаем. Ахматова

фактически проводит параллель, сравнивая монголо-татарские войска с армией

Гитлера. Есть еще один важный момент – в субботу, предшествующую дню святого

Димитрия, православные христиане на Руси совершали поминовение всех

усопших. Естественно, Ахматова, как человек верующий, не могла об этом не знать.

Ее стихотворение – плач по тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны,

защищая родину, отстаивая свободу свою личную и свободу своей страны.

Запечатлеть их подвиг в лирике – долг Анны Андреевны как поэтессы и

гражданина. Помянуть навсегда ушедших воинов – долг Ахматовой как матери,

жены, христианки.«Родная земля»

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно - своею.Пережив ужасы блокадного Ленинграда, голод, смертельную опасность и даже

угрозу репрессий, в 1961 году Анна Ахматова написала стихотворение «Родная

земля», приуроченное к 20-летию начала Великой Отечественной войны. В нем

речь идет не о стране как о таковой, а об ее вечном символе - плодородном

черноземе, который хлеборобы до сих пор почитают своим кормильцем.

Однако в советские времена отношение к земле было несколько иным, поэтому

поэтесса пишет, что ее « в заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи

навзрыд не сочиняем».

Действительно, к 60-м годам прошлого века традиция поклоняться родной земле

осталась в прошлом. Однако Ахматова была убеждена, что в душе каждого

человека жива этническая память, которая аккумулировалась многими

поколениями. Да, люди, привыкшие работать в поле, попросту не обращают

внимание на землю, которая забирает у них так много сил. «Для нас это грязь на

калоши», - убеждена поэтесса. Однако она также прекрасно осведомлена, что

без этой самой «грязи» ни один русский человек не представляет своей жизни.

Хотя бы потому, что после окончания жизненного пути именно земля принимает в

себя тела людей, становясь для них вторым домом. «Но ложимся в нее и

становимся ею, оттого и зовем так свободно – своею», - отмечает Ахматова. И в

этих простых строках заключен высший смысл, так как совсем не нужно петь

дифирамбы родной земле, достаточно лишь помнить о том, что она является

частичкой всеобъемлющего понятия «родина».«Клевета»

И всюду клевета сопутствовала мне.

Ее ползучий шаг я слышала во сне

И в мертвом городе под беспощадным небом,

Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.

И отблески ее горят во всех глазах,

То как предательство, то как невинный страх.

Я не боюсь ее. На каждый вызов новый

Есть у меня ответ достойный и суровый.

Но неизбежный день уже предвижу я,На утренней заре придут ко мне друзья,

И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,

И образок на грудь остывшую положат.

Никем не знаема тогда она войдет,

В моей крови ее неутоленный рот

Считать не устает небывшие обиды,

Вплетая голос свой в моленья панихиды.

И станет внятен всем ее постыдный бред,

Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,

Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,

Чтобы в последний раз душа моя горела

Земным бессилием, летя в рассветной мгле,

И дикой жалостью к оставленной земле.Лирическая героиня рассматриваемого текста в первой же строке обозначает

свою главную проблему: «И всюду клевета сопутствовала мне…». У клеветы –

мерзкой, гадкой, отвратительной – ползучий шаг. Из-за нее героиня чувствует

себя в городе, названном мертвым, одинокой. Впрочем, страха перед ней нет. На

каждый наговор найдется достойный ответ. Зато есть предвидение страшного

дня. Лирическая героиня боится, что клевета все-таки настигнет ее на

собственных похоронах, ведь мертвые не способны защитить себя от наветов.

Пришедшие проститься друзья и знакомые поверят в «постыдный бред»,

навсегда отвернувшись от покойницы.

Клевета, по мысли Ахматовой, - вещь страшная. Как только к поэтессе пришла

слава, появилась необходимость бороться с различными слухами и сплетнями.

Понятно, что их вокруг личной жизни Анны Андреевны, в частности, ее брака с

Гумилевым, возникало предостаточно. Как бы ни была ужасна так называемая

бытовая клевета, есть нечто похуже. Из рассматриваемого стихотворения можно

сделать вывод – Ахматова полагала, что ее бывшего супруга оклеветали, что ни

в какой контрреволюционной деятельности он участия не принимал. Есть еще

один важный момент. «Клевета» выглядит как предсказание дальнейших

кошмаров. Расстрелы и аресты, случившиеся в первые годы после революции,

оказались только началом. Позже Сталин развернет масштабную кампанию по

уничтожению врагов народов, неотъемлемой частью которой станут написанные

простыми гражданами доносы. Клевета превратится в мощное оружие,

способное уничтожить практически любого человека.Художественный мир Анны

Ахматовой

* «Такие сильные в жизни, такие чуткие к любовным очарованиям женщины, когда

начинают писать, знают только одну любовь, мучительную, болезненную,

прозорливую и безнадёжную»

* «Я научила женщин говорить…»

* Н.Гумелёв: «Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и

каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через её

творчество»

* Николай Недоброво, критик и поэт, указал на созданную А. Ахматовой «поэтику

женских волнений и мужских обаяний»

Акмеизм («Адамизм») - литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале XX века в России. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», центральными фигурами которого являлись основатели акмеизма Н. С. Гумилёв, А. Ахматова и С. М. Городецкий. Современники давали термину и иные толкования: Владимир Пяст видел его истоки в псевдониме Анны Ахматовой, по-латыни звучащем как «akmatus», некоторые указывали на его связь с греческим «akme» - «острие». Термин «акмеизм» был предложен в 1912 Н. Гумилёвым и С. М. Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идёт направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений. Название для литературного течения, по свидетельству А. Белого, было выбрано в пылу полемики и не являлось вполне обоснованным: об «акмеизме» и «адамизме» в шутку заговорил Вяч.Иванов, Н.Гумилёв подхватил случайно брошенные слова и окрестил акмеистами группу близких к себе поэтов. В основе акмеизма лежало предпочтение к описанию реальной, земной жизни, однако её воспринимали внесоциально и внеисторически. Описывались мелочи жизни, предметный мир. Одарённый и честолюбивый организатор акмеизма мечтал о создании «направления направлений» - литературного движения, отражающего облик всей современной ему русской поэзии.

Акмеисты стремились к чувственной пластически-вещной ясности образа и точности, чеканности поэтического слова. Их «земная» поэзия склонна к камерности, эстетизму и поэтизации чувств первозданного человека. Для акмеизма была характерна крайняя аполитичность, полное равнодушие к злободневным проблемам современности. Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл. Высшей точкой в иерархии ценностей для них была культура, тождественная общечеловеческой памяти. Поэтому столь часты у акмеистов обращения к мифологическим сюжетам и образам. Если символисты в своем творчестве ориентировались на музыку, то акмеисты - на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись. Тяготение к трехмерному миру выразилось в увлечении акмеистов предметностью: красочная, порой экзотическая деталь могла использоваться с чисто живописной целью. То есть «преодоление» символизма происходило не столько в сфере общих идей, сколько в области поэтической стилистики. В этом смысле акмеизм был столь же концептуален, как и символизм, и в этом отношении они, несомненно, находятся в преемственной связи. Отличительной чертой акмеистского круга поэтов являлась их «организационная сплоченность». По существу, акмеисты были не столько организованным течением с общей теоретической платформой, сколько группой талантливых и очень разных поэтов, которых объединяла личная дружба. У символистов ничего подобного не было: попытки Брюсова воссоединить собратьев оказались тщетными.

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», опубликованных в журнале «Аполлон» (1913, № 1), издававшемся под редакцией С. Маковского. В первой из них говорилось: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (высшая степень чего-либо, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

Акмеизм насчитывает шестерых наиболее активных участников течения: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут.

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго - около двух лет. В феврале 1914 г. произошел его раскол. «Цех поэтов» был закрыт. Акмеисты успели издать десять номеров своего журнала «Гиперборей» (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов. Акмеизм не сумел закрепиться в роли ведущего поэтического направления. Причиной столь быстрого его угасания называют, в том числе, «идеологическую неприспособленность направления к условиям круто изменившейся действительности». В. Брюсов отмечал, что «для акмеистов характерен разрыв практики и теории», причем «практика их была чисто символистской». Именно в этом он видел кризис акмеизма. Впрочем, высказывания Брюсова об акмеизме всегда были резкими; сперва он заявил, что «…акмеизм - выдумка, прихоть, столичная причуда» и предвещал: «…всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его», а в 1922 г. в одной из своих статей он вообще отказывает ему в праве именоваться направлением, школой, полагая, что ничего серьезного и самобытного в акмеизме нет и что он находится «вне основного русла литературы».

В сравнении с другими поэтическими направлениями русского Серебряного века акмеизм по многим признакам видится явлением маргинальным. В других европейских литературах аналогов ему нет. Акмеизм оказался чрезвычайно плодотворным для русской литературы. Ахматовой и Мандельштаму удалось оставить после себя «вечные слова».

Основные принципы акмеизма:

Освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

Отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

Стремление придать слову определенное, точное значение;

Предметность и четкость образов, отточенность деталей;

Обращение к человеку, к «подлинности» его чувств;

Поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала;

Перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, «тоска по мировой культуре».

Гумилёв, Ахматова, Мандельштам .

Свой эстетический идеал Гумилев декларировал в сонете «Дон Жуан»:

Моя мечта надменна и проста:

Схватить весло, поставить ногу в стремя

И обмануть медлительное время,

Всегда лобзая новые уста…

Империалистическая война побудила Гумилева обратиться к теме исторической действительности. В его поэзии зазвучала тема России, но официальной, государственной, монархической. Он воспеввает войну, героизируя ее как освободительную, народную:

И воистину светло и свято

Дело величавое войны,

Серафимы, ясны и крылаты,

За плечами воинов видны…

В первый же месяц войны Гумилев вступает вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк и направляется в действующую армию, где служит в конной разведке. Как специальный военный корреспондент в 1915 г. в «Биржевых ведомостях» он печатает «Записки кавалериста», в которых, рисуя эпизоды военных событий, пишет о войне как деле справедливом и благородном.

В то же время в предощущении распада всей системы русского государственного быта его поэзию пронизывают пессимистические мотивы. О революции Гумилев не писал – в этом была его политическая позиция. Но не акмеистическим бесстрастием к общественной жизни отмечены теперь его стихи, а каким-то надломом души. В сборнике «Огненный столп» (1921) нет ни романтической бравады, ни напускного оптимизма. Они полны мрачной символики, туманных намеков, предощущений «непоправимой гибели». Начав с «преодоления символизма», Гумилев вернулся к типично символистской символике:

Понял теперь я: наша свобода

Только оттуда бьющий свет,

Люди и тени стоят у входа

В зоологический сад планет…

(«Заблудившийся трамвай»)

Стихотворение «Заблудившийся трамвай» наиболее, может быть, характерно для настроений Гумилева того времени. Образ трамвая, сошедшего с пути,– это для поэта сама жизнь, сошедшая с рельсов, дань, в которой происходит непонятное и странное:

Где я? Так томно и так тревожно

Сердце мое стучит в ответ:

Видишь вокзал, на котором можно

В Индию Духа купить билет.

Поэт озабочен поисками этой «Индии Духа», прибежища.

С точки зрения поэтического мастерства стихи «Огненного столпа» – самые совершенные в творчестве Гумилева. Они исполнены подлинного чувства, глубоко драматического переживания поэтом своей судьбы, трагических предощущений.

В 1921 г. Гумилев был арестован по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной Петроградской боевой организации, возглавляемой сенатором В.Н. Таганцевым, и расстрелян.

К. Симонов верно отметил: историю русской поэзии XX века нельзя писать, не упоминая о Гумилеве, о его стихах, критической работе (имеются в виду «Письма о русской поэзии» –литературно-критические статьи поэта, печатавшиеся с 1909 г. в «Аполлоне»), замечательных переводах, о его взаимоотношениях с Брюсовым, Блоком и другими выдающимися поэтами начала века.

С акмеистическим течением связан творческий путь Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). На первых этапах своего творческого развития Мандельштам испытывает определенное влияние символизма. Пафос его стихов раннего периода – отречение от жизни с ее конфликтами, поэтизация камерной уединенности, безрадостной и болезненной, ощущение иллюзорности происходящего, стремление уйти в сферу изначальных представлений о мире («Только детские книги читать…», «Silentium» и др.). Приход Мандельштама к акмеизму обусловлен требованием «прекрасной ясности» и «вечности» образов. В произведениях 1910-х годов, собранных в книге «Камень» (1913), поэт создает образ «камня», из которого он «строит» здания, «архитектуру», форму своих стихов. Для Мандельштама образцы поэтического искусства – это «архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора».

В творчестве Мандельштама (как оно определилось во 2-м издании сборника «Камень», 1916) выразилось, хотя и в иных мировоззренческих и поэтических формах, чем у Гумилева, стремление уйти от трагических бурь времени во вневременное, в цивилизации и культуры прошлых веков. Поэт создает некий вторичный мир из воспринятой им истории культуры, мир, построенный на субъективных ассоциациях, через которые он пытается выразить свое отношение к современности, произвольно группируя факты истории, идеи, литературные образы («Домби и сын», «Европа», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»). Это была форма ухода от своего «века-властелина». От стихов «Камня» веет одиночеством, «мировой туманной болью».

Говоря об этом свойстве поэзии Мандельштама, В.М. Жирмунский писал: «Пользуясь терминологией Фридриха Шлегеля, можно назвать его стихи не поэзией жизни, а «поэзией поэзии», т. е. поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни <…> Он <…> пересказывает чужие сны, творческим синтезом воспроизводит чужое, художественно уже сложившееся восприятие жизни. Говоря его словами:

Я получил блаженное наследство –

Чужих певцов блуждающие сны…».

И далее: «Перед этим объективным миром, художественно воссозданным его воображением, поэт стоит неизменно как посторонний наблюдатель, из-за стекла смотрящий на занимательное зрелище. Для него вполне безразличны происхождение и относительная ценность воспроизводимых им художественных и поэтических культур». В акмеизме Мандельштам занимал особую позицию. Недаром А. Блок, говоря позже об акмеистах и их эпигонах, выделил из этой среды Ахматову и Мандельштама как мастеров подлинно драматической лирики. Защищая в 1910–1916 гг. эстетические «постановления» своего «Цеха», поэт уже тогда во многом расходился с Гумилевым и Городецким. Мандельштаму был чужд ницшеанский аристократизм Гумилева, программный рационализм его романтических произведений, подчиненных заданной пафосной патетике. Иным по сравнению с Гумилевым был и путь творческого развития Мандельштама. Гумилев, не сумев «преодолеть» символизм в своем творчестве, пришел в конце творческого пути к пессимистическому и чуть ли не к мистическому мировосприятию. Драматическая напряженность лирики Мандельштама выражала стремление поэта преодолеть пессимистические настроения, состояние внутренней борьбы с собой. В годы первой мировой войны в поэзии Мандельштама звучат антивоенные и антицаристские мотивы («Дворцовая площадь», «Зверинец» и др.). Поэта волнуют такие вопросы, как место его лирики революционной современности, пути обновления и перестройки языка поэзии. Обозначаются принципиальные расхождения Мандельштама с «Цехом», мир литературной элиты, продолжавшей отгораживаться от социальной действительности. Октябрьскую революцию Мандельштам ощущает как грандиозный перелом, как исторически новую эпоху. Но характера новой жизни не принял. В его поздних стихах звучит и трагическая тема одиночества, и жизнелюбие, и стремление стать соучастником «шума времени» («Нет, никогда, ничей я не был современник…», «Стансы», «Заблудился в небе»). В области поэтики он шел от мнимой «материальности» «Камня» «к поэтике сложных и абстрактных иносказаний, созвучной таким явлениям позднего символизма на Западе». «Только Ахматова пошла как поэт путями открытого ею нового художественного реализма, тесно связанного с традициями русской классической поэзии…».

Раннее творчество Анны Андреевны Ахматовой (наст. фам.– I Горенко; 1889–1966) выразило многие принципы акмеистической эстетики. Но в то же время характер миропонимания Ахматовой отграничивал ее – акмеистку, на творчестве которой Гумилев строил акмеистические программы, от акмеизма. Недаром Блок назвал ее «настоящим исключением» среди акмеистов.

Вопреки акмеистическому призыву принять действительность «во всей совокупности красот и безобразий», лирика Ахматовой исполнена глубочайшего драматизма, острого ощущения непрочности, дисгармоничности бытия, приближающейся катастрофы. Именно поэтому так часты в ее стихах мотивы беды, горя, тоски, близкой смерти («Томилось сердце, не зная даже//Причины горя своего» и др.). «Голос беды» постоянно звучал в ее творчестве. Лирика Ахматовой выделялась из общественно индифферентной поэзии акмеизма и тем, что в ранних стихах поэтессы уже обозначилась, более или менее отчетливо, основная тема ее последующего творчества – тема Родины, особое, интимное чувство высокого патриотизма («Ты знаешь, я томлюсь в неволе…», 1913; «Приду туда, и отлетит томленье…», 1916; «Молитва», 1915, и др.). Логическим завершением этой темы в предоктябрьскую эпоху стало известное стихотворение, написанное осенью 1917 г. – «Мне голос был, он звал утешно…».

Лирика Ахматовой опиралась на достижения классической русской поэзии – творчество Пушкина, Баратынского, Тютчева, Некрасова, а из современников – творчество Блока. Ахматова на подаренном Блоку экземпляре «Четок» надписала двустишие, которое вскрывает характер связи ее раннего творчества с мотивами и образами блоковской поэзии:

От тебя приходила ко мне тревога

И уменье писать стихи.

«Блок разбудил музу Ахматовой, – пишет В. Жирмунский,– но дальше она пошла своими путями, преодолевая наследие блоковского символизма». Ощущение катастрофичности бытия, осмысляемое Блоком в историко-философском ключе, проявляется у Ахматовой в аспекте личных судеб, в формах интимных, «камерных». Диапазон тем ранней лирики Ахматовой значительно уже блоковского. Стихи ее первых книг – «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917)–в основном любовная лирика. Сборник «Вечер» вышел с предисловием Кузмина, усмотревшего особенности «острой и хрупкой» поэзии Ахматовой в той «повышенной чувствительности, к которой стремились члены обществ, обреченных на гибель». «Вечер» – книга сожалений, предчувствий заката (характерно само название сборника), душевных диссонансов. Здесь нет ни самоуспокоенности, ни умиротворенного, радостного и бездумного приятия жизни, декларированного Кузминым. Это –лирика несбывшихся надежд, рассеянных иллюзий любви, разочарований, «изящной печали», как сказал С. Городецкий. Сборник «Четки» открывался стихотворением «Смятение», в котором заданы основные мотивы книги:

Было душно от жгучего света,

А взгляды его – как лучи.

Я только вздрогнула: этот

Может меня приручить.

Наклонился – он что-то скажет…

От лица отхлынула кровь.

Пусть камнем надгробным ляжет

На жизни моей любовь.

К любовной теме стягивались все темы ее первых сборников.

Поэтическая зрелость пришла к Ахматовой после ее «встречи» со стихотворениями Ин.Ф. Анненского, у которого она восприняла искусство передачи душевных движений, оттенков психологических переживаний через бытовое и обыденное. Образ в лирике Ахматовой развертывается в конкретно-чувственных деталях, через них раскрывается основная психологическая тема стихотворений, психологические конфликты. Так возникает характерная ахматовская «вещная» символика. Ахматовой свойственна не музыкальность стиха символистов, а логически точная передача тончайших наблюдений. Ее стихи приобретают характер эпиграммы, часто заканчиваются афоризмами, сентенциями, в которых слышен голос автора, ощущается его настроение:

Мне холодно… Крылатый иль бескрылый,

Веселый бог не посетит меня.

Восприятие явления внешнего мира передается как выражение психологического факта:

Как непохожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Афористичность языка лирики Ахматовой не делает его «поэтическим» в узком смысле слова, ее словарь стремится к простоте разговорной речи:

Ты письмо мое, милый, не комкай,

До конца его, друг, прочти.

Включенная в строчки стиха прямая речь, как речь авторская, построена по законам разговорной речи. Но это и язык глубоких раздумий. События, факты, детали в их связи раскрывают общую мысль поэтессы о жизни, любви и смерти. Для стиля лирики Ахматовой характерна затушеванность эмоционального элемента. Переживания героини, перемены ее настроений передаются не непосредственно лирически, а как бы отраженными в явлениях внешнего мира. Но в выборе событий и предметов, в меняющемся восприятии их чувствуется глубокое эмоциональное напряжение. Чертами такого стиля отмечено стихотворение «В последний раз мы встретились тогда…». В памяти героини всплывают какие-то детали окружающей обстановки («в Неве высокая вода», «высокий царский дом», «Петропавловская крепость», «воздух был совсем не наш»), обрывки разговора («Он говорил о лете и о том,//Что быть поэтом женщине – нелепость»), отчетливо запечатлевшиеся в сознании в минуту душевного волнения. Непосредственно о душевном переживании говорит только слово «последний» («в последний раз мы встретились тогда», «последняя из всех безумных песен»), повторенное в начале и в конце стихотворения, и взволнованное повышение голоса в строках: «Как я запомнила высокий царский дом//И Петропавловскую крепость!» Но в рассказе о явлениях мира внешнего и заключена целая повесть о духовной жизни героини. В интимно-«вещной» сфере индивидуальных переживаний в «Вечере» и «Четках» воплощаются «вечные» темы любви, смерти, разлук, встреч, разуверений, которые в этой форме приобретали обостренно-эмоциональную, ахматовскую выразительность. В критике не раз отмечалась специфичная для лирики Ахматовой «драматургичность» стиля, когда лирическая эмоция драматизировалась во внешнем сюжете, столкновении диалогических реплик. В «Белой стае» проявились и новые тенденции стиля Ахматовой, связанные с нарастанием гражданского и национального самосознания поэтессы. Годы первой мировой войны, национального бедствия обострили у поэтессы чувство связи с народом, его историей, вызвали ощущение ответственности за судьбы России. Подчеркнутый прозаизм разговорной речи нарушается пафосными ораторскими интонациями, на смену ему приходит высокий поэтический стиль. Муза Ахматовой уже не муза символизма. «Восприняв словесное искусство символической эпохи, она приспособила его к выражению новых переживаний, вполне реальных, конкретных, простых и земных. Если поэзия символистов видела в образе женщины отражение вечно женственного, то стихи Ахматовой говорят о неизменно женском».

Оглавление

1. Введение

2. А.А. Ахматова

3. О.Э. Мандельштам

3. Н.С. Гумилев

4. Заключение

5. Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Акмеизм – поэтическое течение, начавшее оформляться около 1910

года. Основоположниками были Н. Гумилев и С.Городецкий, к ним примыкали

также О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Зенкевич, Н. Оцуп и некоторые

другие поэты, провозгласившие необходимость частичного отказа от

некоторых заветов «традиционного» символизма. Были подвергнуты критике

мистические устремления к «непознаваемому»: «У акмеистов роза опять

стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не

своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще» (С.

Городецкий). Принимая все основные положения символизма, который

считался «достойным отцом», они требовали реформы его только на одном

участке; они были против того, что символисты направляли «свои главные

силы в область неведомого» [«братались то с мистикой, то с теософией,

то с оккультизмом» (Гумилев)], в область непознаваемого. Возражая

против этих элементов символизма, акмеисты указывали, что непознаваемое,

по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Отсюда стремление

акмеистов освободить литературу от тех непонятностей, которые

культивировались символистами, и вернуть ей ясность и доступность.

«Основная роль литературы, - говорит Гумилев, - подверглась серьезной

угрозе со стороны мистиков-символистов, ибо они превратили ее в формулы

для своих собственных таинственных соприкосновений с непознаваемым».

Акмеизм был еще более разнороден, чем символизм. Но если

символисты опирались на традиции романтической поэзии, то акмеисты

ориентировались на традиции французского классицизма 18 века. Цель

нового течения – принять реальный мир, осязаемый, видимый, слышимый.

Но, отказываясь от символистской нарочитой неясности и невнятности

стиха, обволакивающего реальный мир туманной пеленой мистических

иносказаний, акмеисты не отрицали ни существования инобытия духа, ни

непознаваемого, но отказывались писать обо всем этом, считая это

«нецеломудренным». При этом все же допускалась возможность для

художника подходить к границе этого «непознаваемого», в особенности там,

где разговор идет о психике, тайне чувств и смятенности духа.

Одно из основных положений акмеизма – тезис о «безоговорочном»

приятии мира. Но идеалы акмеистов столкнулись с социальными

противоречиями российской действительности, от которых они стремились

уйти, пытаясь замкнуться в проблемах эстетических, за что Блок упрекал

их, говоря, что акмеисты «не имеют и не желают иметь тени представления

о русской поэзии и жизни мира вообще».

Задачей литературы акмеизм провозглашал «прекрасную ясность»

(М.А. Кузмин), или кларизм (от лат. clarus – ясный). Акмеисты называли

свое течение адамизмом, связывая с библейским Адамом представление о

ясном и непосредственном взгляде на мир. Акмеисты старались всеми

силами вернуть литературу к жизни, к вещам, к человеку, к природе. «Как

адамисты - мы немного лесные звери, - заявляет Гумилев, - и во всяком

случае не отдадим того, что в нас звериного, в обмен на неврастению».

Они начали бороться, по их выражению, «за этот мир, звучащий, красочный,

имеющий формы, вес и время, за нашу планету землю». Акмеизм

проповедовал «простой» поэтический язык, где слова прямо называли бы

предметы. В сравнении с символизмом и родственными ему течениями –

сюрреализмом и футуризмом – можно выделить прежде всего такие

особенности, как вещность и посюсторонность изображаемого мира, в

котором «каждый изображенный предмет равен самому себе». Акмеисты с

самого начала декларировали любовь к предметности. Гумилев призывал

искать не «зыбких слов», а слов «с более устойчивым содержанием».

Вещность определила преобладание в стихах имен существительных и

незначительную роль глагола, который во многих произведениях, особенно у

Анны Ахматовой, совсем отсутствует.

Если символисты насыщали свои стихи интенсивным музыкальным

началом, то акмеисты не признавали такой беспредельной самоценности

стиховой и словесной мелодии и тщательно заботились о логической

ясности и предметной четкости стиха.

Так же характерно ослабление стиховой напевности и тяготение к оборотам простого разговорного языка.

Стиховые повествования акмеистов отличает лаконичность, четкость лирической фабулы, острота завершения.

Для творчества акмеистов свойствен интерес к минувшим

литературным эпохам: "Тоска по мировой культуре" - так определил

впоследствии акмеизм О. Э. Мандельштам. Это мотивы и настроения

"экзотического романа" у Гумилёва; образы древнерусской письменности

Данте и психологического романа XIX в. у А. А. Ахматовой; античность у

Мандельштама.

Эстетизация «земного», сужение проблематики (как следствие

игнорирования истинных страстей эпохи, ее примет и конфликтов),

эстетизация мелочей не позволили поэзии акмеизма подняться (опуститься)

до отражения реальной действительности, прежде всего – социальной. Тем

не менее, и может быть, благодаря непоследовательности и

противоречивости программы, потребность в реализме все же выразилась,

предопределив дальнейшие пути наиболее сильных мастеров этой группы, то

есть Гумилева, Ахматовой и Мандельштама. Их внутреннюю реалистичность

хорошо чувствовали и современники, понимавшие в то же время

специфичность их художественного метода. Пытаясь найти термин,

заменяющий полнозначное слово «реализм» и подходящий к характеристике

акмеизма, В.М. Жирмунский писал в статье «Преодолевшие символизм»:

«С некоторой осторожностью мы могли бы говорить об идеале

«гиперборейцев» как о неореализме, понимая под художественным реализмом

точную, мало искаженную субъективным душевным и эстетическим опытом

передачу раздельных и отчетливых впечатлений преимущественно внешней

жизни, а также и жизни душевной, воспринимаемой с внешней, наиболее

раздельной и отчетливой стороны; с тою оговоркой, конечно, что для

молодых поэтов совсем не обязательно стремление к натуралистической

простоте прозаической речи, которое казалось неизбежным прежним

реалистам, что от эпохи символизма они унаследовали отношение к языку

как к художественному произведению».

И действительно, реалистичность акмеистов была отмечена явными

чертами новизны – прежде всего, конечно, по отношению к символизму.

Между акмеистами было немало расхождений, которые обнаружились едва

ли не с самого начала возникновения этой группы. Редко кто из них

придерживался провозглашенных манифестов – почти все были и шире, и

выше провозглашенных и декларированных программ. Все пошли своими

путями, и трудно представить более несхожих художников, чем, например,

Ахматова, Гумилев, Мандельштам, чьи творческие судьбы складывались во

внутренней полемике с акмеизмом.

Анна Андреевна Ахматова

Раннее творчество поэтессы внешне достаточно легко укладывается в

рамки акмеизма: в стихах «Вечера» и «Четок» та предметность и четкость

очертаний, о которых писали в своих манифестационных статьях Н.

Гумилев, С. Городецкий, М. Кузмин и другие. В ее манере имеют большое

значение мелочи, конкретные осколки жизни, различные, чаще всего

бытовые, предметы и вещи, выполняющие в стихе важную

ассоциативно-психологическую роль. Какая-либо деталь обстановки прочно

закрепляется в стихе,- для того, чтобы осталось в памяти, не ушло, не

растворилось переживание, душевное волнение, а порой и вся ситуация,

дорогая по чувству. Яркий пример – знаменитый «тюльпан в петлице». Если

его вынуть, убрать этот образ из стихотворения, оно немедленно

померкнет, потому что в эту минуту, минуту взрыва отчаяния, страсти,

ревности, для лирической героини весь смысл ее жизни сосредоточился

именно в этом тюльпане, как в гаршинском цветке зла.

Еще самые ранние стихи Ахматовой «растут» из непосредственных

жизненных впечатлений, выходят из реальной почвы – первоначально ею были

аллеи Царского Села и набережные дворцового Петербурга, но в них

отсутствовали метафизические условности, символистские туманности.

Поэтическое слово молодой Ахматовой было очень зорким и внимательным по

отношению ко всему, что попадало в поле ее зрения. Конкретная, вещная

плоть мира, его четкие материальные контуры, цвета, запахи, штрихи,

обыденно-обрывочная речь – все это не только бережно переносилось в

стихи, но и составляло их собственное существование, давало им дыхание и

жизненную силу. Все запечатленное в стихах выражено зримо, точно,

лаконично: «Я вижу все. Я все запоминаю,/Любовно-кротко в сердце берегу»

(И мальчик, что играет на волынке…»).

Ахматова не только вобрала в себя изощренную культуру

многосмысленных значений, развитую ее предшественниками-символистами, в

частности их умение придавать жизненным реалиям безгранично

расширяющийся смысл, но и не осталась чуждой и школе русской

психологической прозы, в особенности романа (Гоголь, Достоевский,

Толстой). Вещные детали в художественном мире Ахматовой, бытовые

интерьеры, смело введенные прозаизмы, та внутренняя связь, какая всегда

просвечивает у нее между внешней средой и потаенно бурной жизнью

сердца, - все живо напоминает русскую реалистическую классику, не

только романную, но и новеллистическую, не только прозаическую, но и

стихотворную (Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов).

Ахматова до последних дней своей жизни очень высоко оценивала

роль акмеизма и в своей собственной жизни, и в литературе той эпохи.

Она не переставала называть себя акмеисткой – как бы в пику тем, кто не

хотел видеть роли и значения этого течения.

Ахматова нашла в акмеистической группе, руководимой таким

мастером, как Гумилев, и включавшая в себя Мандельштама, поддержку

важнейшей стороне своего таланта – реализму, научилась точности

поэтического слова и отграненности самого стиха.

Гумилев в статье «Наследие символизма и акмеизм» сформулировал

отношение акмеистов к «непознаваемому» откровенно двойственно, не

допуская «нецеломудренных» попыток познания его, но и не отрицая

попыток подходов к границам. При этом – никакой «неврастении»;

объективность, твердость и мужество – вот черты личности

художника-акмеиста.

Ахматова восприняла эту сторону акмеистической «программы»,

по-своему трансформировав ее в соответствии с природой своего таланта.

Она всегда как бы учитывала, что мир существует в двух ипостасях –

видимой и невидимой, и нередко действительно подходила к «самому краю»

непознаваемого, но всегда останавливалась там, где мир был еще видим и

тверд.

Акмеистическая реалистичность, неореализм, Ахматовой выразилась в

четкости изображения внешней обстановки, интерьера, даже в

своеобразной стереоскопичности изображения, когда отчетливо видна

подробность, тот или иной штрих, а также в психологической

мотивированности всех поступков и переживаний, в полнейшей

объективности анализа любовного чувства.

Лирика Ахматовой периода ее первых книг («Вечер», «Четки», «Белая

стая») – почти исключительно лирика любви. Ее стихотворения напоминают

романы-миниатюры, нередко они принципиально не завершены и походили на

«случайно вырванную страничку из романа или даже часть страницы, не

имеющей ни начала, ни конца» (А. И. Павловский). Ахматова всегда

предпочитала «фрагмент» связному, последовательному и повествовательному

рассказу, так как он давал возможность насытить стихотворение острым и

интенсивным психологизмом. Кроме того, фрагмент придавал изображаемому

своего рода документальность, напоминая «нечаянно подслушанный

разговор» или «оброненную записку, не предназначавшуюся для чужих глаз»

(А.И. Павловский).

Ощущение катастрофичности бытия проявляется у Ахматовой в аспекте

личных судеб, в формах интимных, «камерных». «Вечер» - книга

сожалений, предчувствий заката, душевных диссонансов. Здесь нет ни

самоуспокоенности, ни умиротворенного, радостного и бездумного приятия

жизни, декларированного Кузминым. Это – лирика несбывшихся надежд,

рассеянных иллюзий любви, разочарований. Сборник «Четки» открывался

стихотворением «Смятение», в котором заданы все основные мотивы книги:

«Пусть камнем надгробным ляжет / На жизни моей любовь». К любовной теме

стягивались все темы ее первых сборников.

От стихотворений И. Анненского она восприняла искусство передачи

душевных движений, оттенков психологических переживаний через бытовое и

обыденное. Образ в лирике Ахматовой развертывается в

конкретно-чувственных деталях, через них раскрывается основная

психологическая тема стихотворений, психологические конфликты. Так

возникает характерная ахматовская «вещная» символика.

Но Ахматовой свойственна не музыкальность стиха символистов, а

логически точная передача тончайших наблюдений. Ее стихи приобретают

характер эпиграммы, часто заканчиваются афоризмами, сентенциями, в

которых слышен голос автора, ощущается его настроение: «Мне холодно...

Крылатый иль бескрылый, / Веселый бог не посетит меня.. («И мальчик,

что играет на волынке…»).

Восприятие явления внешнего мира передается как выражение

психологического факта: «Как не похожи на объятья / Прикосновенья этих

рук» («Вечером»); «Как беспомощно, жадно и жарко гладит / Холодные руки

мои» («Мальчик сказал мне…»).

Афористичность языка лирики Ахматовой не делает его «поэтическим» в

узком смысле слова, ее словарь стремится к простоте разговорной речи:

«Я сошла с ума, о мальчик странный, / В среду, в три часа!»; «Не

пастушка, не королевна /И уже не монашенка я - / В этом сером,

будничном платье, / На стоптанных каблуках...» («Ты письмо мое, милый,

не комкай…»).

Включенная в строчки стиха прямая речь, как речь авторская,

построена по законам разговорной речи: «Попросил: "Со мною умри!" / Я

обманут моей унылой, / Переменчивой, злой судьбой"./ Я ответила:

"Милый, милый! / И я тоже. Умру с тобой..." («Песня последней

встречи»).

Но это и язык глубоких раздумий. События, факты, детали в их

связи раскрывают общую мысль поэтессы о жизни, любви и смерти.

Для стиля Ахматовой характерна затушеванность эмоционального

элемента. Переживания героини, перемены ее настроений передаются не

непосредственно лирически, а как бы отраженными в явлениях внешнего

мира. Но в выборе событий и предметов, в меняющемся восприятии их

чувствуется глубоко эмоциональное напряжение. Чертами такого стиля

отмечено стихотворение «В последний раз мы встретились тогда…»:

В последний раз мы встретились тогда

На набережной, где всегда встречались.

Была в Неве высокая вода,

И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,

Что быть поэтом женщине - нелепость.

Как я запомнила высокий царский дом

И Петропавловскую крепость! -

Затем что воздух был совсем не наш,

А как подарок божий - так чудесен.

И в этот час была мне отдана

Последняя из всех безумных песен.

Момент сильного душевного переживания, суть которого составляет

все стихотворения, вскрыт лишь в слове «последний», повторенном в

начале и в конце; в целом же значимость события для мира внутреннего

передана рассказом о явлениях мира внешнего, при этом детали места,

разговора смешаны равно – важные и случайные. Психологически

мотивировано это способностью сознания четко запечатлевать мелочи в

состоянии высшего напряжения душевных сил.

В интимно-«вещной» сфере индивидуальных переживаний в «Вечере» и

«Четках» воплощаются «вечные» темы любви, смерти, разлук, встреч,

разуверений, которые в этой форме приобретали обостренно-эмоциональную,

«ахматовскую» выразительность. В критике не раз отмечалась

специфическая для лирики Ахматовой «драматургичность» стиля, когда

лирическая эмоция драматизировалась во внешнем сюжете, столкновении

диалогических реплик.

В «Белой стае» проявились и новые тенденции стиля Ахматовой,

связанные с нарастанием гражданского и национального самосознания

поэтессы. Годы первой мировой войны, национального бедствия обострили у

поэтессы чувство связи с народом, его историей, вызвали ощущение

ответственности за судьбы России. Подчеркнутый прозаизм разговорной

речи нарушается пафосными ораторскими интонациями, на смену ему

приходит высокий поэтический стиль.

Муза Ахматовой уже не муза символизма. Словесное искусство

предшественников было приспособлено к выражению новых переживаний,

вполне реальных, конкретных, простых и земных.

Осип Эмильевич Мандельштам

Ранний период творчества Мандельштама характерен мотивами

отречения от жизни с ее конфликтами, поэтизацией камерной уединенности,

ощущения иллюзорности происходящего, стремление уйти в сферу

изначальных представлений о мире.

Первая поэтическая книга О.Э. Мандельштама – «Камень». Начальный

этап его творческого пути связан с утверждением поэта на позициях

акмеизма. Сборник стихотворений поэта вышел под названием «Раковина»

(поэт мыслился «раковиной», доносящей до людей шум стихии). Но

непосредственно перед выходом в свет она получила название «Камень» и

этим обязана Н.С. Гумилеву, который использовал в качестве символа

мотивы нескольких стихотворений архитектурной тематики. Название,

оказавшееся пророческим, имело также внутреннюю мотивировку: слово

«камень» является анаграммой слова «акме».

«Камень» - не только начало, но, по мнению многих, непревзойденная

вершина творчества Мандельштама. Поэт определял акмеизм как «тоску по

мировой культуре». Постижение действительности становится для него

прежде всего постижением многообразия исторических культур.

Современность проецируется на мифологию, читается в знаках и символах

ушедших времен. Метасюжетом лирики Мандельштама является в сущности

освоение «чужого» и превращение его в «свое». В стихотворении «Я не

слыхал рассказов Оссиана…» поэт о себе говорит: «Я получил блаженное

наследство - / Чужих певцов блуждающие сны», предчувствуя непонимание в

своей эпохе: «и не одно сокровище, быть может, / Минуя внуков, к

правнукам уйдет».

Ясность и простота как свойства акмеистической поэзии у

Мандельштама представляют собой не простоту заложенных смыслов, а

определенность очертаний предметов реального мира и отчетливость границ

между ними. В стихах сборников «Камень» и «Tristia» (1922) такие

тонкие материи бытия, как воздух или музыкальный звук, получают

отчетливые формы. Поэтически естественным в лирике Мандельштама

оказывается «воздух граненый» («Воздух твой граненый. В спальне тают

горы / Голубого дряхлого стекла...» - в стихотворении «Веницейской

жизни мрачной и бесплодной...»,), поверхность моря видится как

«хрусталь волны упругий» («Феодосия»,), музыкальная нота органа

становится у Мандельштама «кристаллической», и высота этой ноты

возвращается благодатью:

«Какая линия могла бы передать

Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,

И с христианских гор в пространстве изумленном,

Как Палестрины песнь, нисходит благодать»

(«В хрустальном омуте…»)

Интересно сравнение поэта дня прожитого со сгоревшей страницей,

вместе с цветом передающее и запах, что в целом служит для создания

образа-переживания: «И день сгорел, как белая страница: / Немного дыма и

немного пепла!». Образ дня может «сиять цезурою» греческой строки; это

день, наполненный покоем и трудами, мерный и длительный, «как в

метрике Гомера» («Равноденствие»).

Мир может представать как «игрушечный» («Отчего душа – так

певуча…», «На бледно-голубой эмали», «Сусальным золотом…»), художник в

нем способен забыться в порыве творчества «в сознании минутной силы, /В

забвении печальной смерти», забыть «ненужное «я»», но осознание себя

во времени возвращается в новой силой: «Неужели я настоящий /И

действительно смерть придет?». Поэт в Вечности - творец, пред которым

эта «Ночь» склонится и наполнит «хрупкой раковины стены» звуком своей

стихии – «шепотами пены, / Туманом, ветром и дождем…». Стихи

Мандельштама далеки от проблем социума, но тем ближе поэт к основам

бытия человеческого, он честно и прямо признает свое экзистенциальное

существование: «Я участвую в сумрачной жизни, / Где один к одному

одинок!». Печаль у поэта обретает архитектурные формы – это «немая

вышина» колокольни без колоколов, «Как пустая башня белая, / Где туман и

тишина…». Озвучение этой печали – в стихах: «Забытье неутоленное -- /

Дум туманный перезвон...».

Гумилев отмечал, что Мандельштам «открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности…». И действительно, поэтический образ в «Камне» отличается удивительной конкретностью и пластичностью, а пространственная среда – особой интимностью и теплотой. Мандельштам не объясняет действительность, а вживается в нее, высвобождая заключенную в ней духовную сущность. Субъектом восприятия и «переживания» выступает у него не лирическое «я», а как бы сама вещь, которая предстает в единстве цвета, звука и даже запаха. В стихотворении «Медлительнее снежный улей…» небрежно брошенная бирюзовая вуаль наполнена собственными чувствованиями: «Ткань, опьяненная собой, / Изнеженная лаской света, /Она испытывает лето…», одушевлена и наполнена теплотой «трепетания стрекоз», подчеркнуто «быстроживущих» на фоне «вечности мороза», как дыхание жизни в вечности.

Эти особенности поэтического мира «Камня» и являются реализацией

принципов акмеизма, который требовал возвращения поэзии из заоблачных

высот символизма на реальную землю.

В «Камне», по определению Гумилева, находит выражение

«увлекательная повесть развивающегося духа»; разнообразные идеи

(философские, историософские, космогонические) синтезируются в

органическое целое, в единую систему миропонимания. Название книги

принципиально. Камень – символ прочности и устойчивости бытия, он –

застывшая музыка творения. В книге центральное место занимают стихи на

архитектурные темы («Айя-София», «Адмиралтейство», «Петербургские

строфы»). В архитектурных сооружениях камень строительный материал –

как бы меняет свою «тяжелую» природу, обретая легкость и воздушность.

Образ готического храма в программном стихотворении «Notre Dame»

характеризуется динамикой, летящей гармонией, однако эти качества

возникают в процессе преодоления непросветленной тяжести первичного

сырья и являются результатом профессионального мастерства. Символичен и

образ храма, который не просто заполняет пустоту, но собирает и

преобразует пространство. Процесс возведения храма воспринимается как

модель поэтического творчества, суть которого состоит, по Мандельштаму,

в преображении природного материала (таково для поэта необработанное

слово) и в построении живого организма поэтического произведения на

основе знания и точного расчета. Храм на земле утверждает не столько

Божью славу, сколько человеческую волю, и Мандельштам скажет в

«Адмиралтействе», что «красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер

простого столяра». Таким образом, «камень» становится одной из

центральных мифологем раннего творчества поэта и в этом качестве

уподобляется воздуху, воде, слову, организму, человеку. Семантика этого

образа насыщается различными культурными ассоциациями, особенно

значимы новозаветные аллюзии. Так, первое соборное послание св.Петра

построено на метафоре «камня», как материала духовно-религиозного

строительства, который отождествляется с человеком, со словом Господа и

одновременно и Ним самим, с христианской церковью и верой: «Приступая к

Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному,

драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,

священство святое…».

В век переделки мира и человека, утверждением превосходства

будущего над прошлым Мандельштам предлагает читателю мир прелести и

обаяния обыденной жизни. Новое в его поэзии открывается сочетанием

планов мирового с домашним, вековечного с житейски обыденным,

фантастического с достоверным. Так, в стихотворении «Золотистого меда

струя из бутылки текла...» в начале художественное пространство не

выходит за пределы дома, но, постепенно являющиеся образы самых обычных

предметов «мед», «чай», «виноград», «уксус», «свежее вино» в этой

«печальной Тавриде» обретают смысл предметов, издревле сопровождающих

человека, - так два плана – глубокой истории и настоящего соединяются,

делая возможным переход в план вневременной, мифологический.

«Каменистая Таврида» обретает черты Эллады; имена Бахуса, Елены,

Одиссея и его жены (образ которой введен перифразой «Не Елена - другая,

как долго она вышивала?») подводят к обобщающему финалу, где

представлено состояние возвратившегося домой после долгих трудов и

поисков, состояние блаженной «длительности, как в метрике Гомера»

(«Равноденствие»). Впечатление полноты времени, полноты жизни «длиннот»

дня, устойчивость законов этой жизни и ее ценностей появляется

благодаря замедленной, эллинской красоте окружающего – белые колонны,

виноградник – символ труда вечного и благородного, той же цели служат и

спокойная, размеренная интонация стихотворения, его неторопливый,

тягучий, как мед, ритм.

Таким способом сплетая в цепочке ассоциаций сегодняшнее и давно

минувшее, скоротечное и непреходящее, обиходное и

легендарно-мифологическое, Мандельштам запечатлевает в своем

произведении глубокое чувство драгоценности жизни, жизни, в которой

сохраняются и оберегаются простые, вечные, фундаментальные начала

человеческого бытия.

Поэтика Мандельштама – поэтика классического, хотя и подвижного,

равновесия, меры и гармонии, слова-Логоса, фундаментальной

«материальности», «телесности» образов и их строения, «камня»,

связывающего хаотичную стихию жизни.

Эти начала являются основой для поэтического синтеза в творчестве Мандельштама, со временем происходит лишь смена акцента: в сборнике «Tristia» и «Второй книге» главную ведущую партию исполняет уже не слово-Логос, а слово-Психея, душа. И она, душа, «Психея-жизнь», - своевольна, капризна, как женщина, игрива и иррациональна. Поэт стремится к поэтике «превращений и скрещиваний», к соединению разноприродных начал - крепко сбитого, слаженного композиционного строя и летучих, сновидческих ассоциаций и реминисценций, мифологических и литературных: «Я ночи друг, я дня застрельщик». Его язык - язык «кремня и воздуха»:

«И я теперь учу дневник

Царапин грифельного лета,

Кремня и воздуха язык,

С прослойкой тьмы, с прослойкой света»

(Грифельная ода)

Образы античности остаются преобладающими в последующих стихах поэта.

Название сборника 1922 года «Tristia» отсылает нас к «Скорбным

элегиям» Овидия. Ключевой становится для Мандельштама его ориентация на

эллинизм в особом его понимании. В статье «О природе слова» (1922)

Мандельштам утверждал, что «русский язык - язык эллинистический»,

потому что «живые силы эллинской культуры (…) устремились в лоно

русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического

мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал

именно звучащей и говорящей плотью». Подлинный, «внутренний» или

«домашний эллинизм», по словам поэта, «адекватный духу русского языка»,

- «это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных

предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание

окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом».

Опыты Мандельштама в обращении с мифами оригинальны. В

стихотворении «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» ситуация -

спуск души в иной мир - означена образами Психеи, Персефоны,

повелительницы царства мертвых, нежности «стигийской» (от Стикса, реки в

царстве Аида), «туманной переправы» и «медной лепешки» (платы за

переправу).

Мир Аида, мир теней, создается определениями, где выделен признак

отсутствия какого-либо качества, крайней ослабленности его или

перевернутости смысла по сравнению с обычным, земным: безлиственный,

неузнаваемый («Душа не узнает прозрачные дубравы...»), полупрозрачный,

сухие жалобы, слепая ласточка. Миф здесь подчеркнуто осовременен. Это

выражается в соединении торжественного мифологического ряда со словами

из сегодняшней сниженно-разговорной лексики: «Товарку новую встречая с

причитаньем...», «навстречу беженке...»; в обытовлении высокого

сюжета: с мягкой иронией душа представлена в облике кокетливой женщины с

ее любимыми «безделками»:

Кто держит зеркальце, кто баночку духов, -

Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,

И лес безлиственный прозрачных голосов

Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

Но главный «силовой поток» воздействия стихотворения на читателя

кроется не столько в «сюжетной» ситуации и ее развитии, сколько в

насыщении стихотворения словами с подтекстными, ассоциативными

значениями, которые создают его ключевые «семантические циклы» (слова

Мандельштама). Они-то, в конечном итоге, и формируют основное

впечатление от стихотворения у читателя. В данном стихотворении основной

«семантический цикл» складывается из словесных образов прозрачности,

туманности, слабости («руки слабые»), робости («Робким упованьем»),

нежности, с повтором и варьированьем некоторых из них («прозрачные

голоса», «прозрачные дубравы», «полупрозрачный лес»). Эти краски в

целом производят впечатление чего-то неосязаемого, бесплотного, но

благосклонного к Психее-жизни, впечатление соприкосновения человеческой

души с миром непостижимого - видением смерти или спуском души на дно

подсознательного.

В стихотворении «Ласточка» те же мифологемы и сходные с ним

образы-негативы: беспамятство, беспамятствует слово, бессмертник,

который «не цветет», оксюмороны «сухая река», «слепая»,«мертвая»

ласточка «на крыльях срезанных». Начало умиранья видится поэту в потере

памяти, в наказании беспамятством. Данная тема проявлена уже в первой

строке: «Я словно позабыл, что я хотел сказать...». А существо жизни, в

представлении автора стихотворения, - это «выпуклая радость узнаванья»

и власть любви: «А смертным власть дана любить и узнавать».

В стихотворении же 1910 года «Silentium» звучит желание вернуть поэтическое слово к этим истокам тишины:

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

В стихотворении «Ласточка» звучит страх перед этой первозданной

тишиной и желание вернуть чувственное познание мира («О, если бы

вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость узнаванья. / Я так

боюсь рыданья Аонид, / Тумана, звона и зиянья». Но радость «любить и

узнавать» погашена мыслью-воспоминанием «стигийского звона».

В стихотворении «Возьми на радость из моих ладоней…» поэт

совмещает образы «дремучей» жизни и «тишины» в образе ожерелья «из

мертвых пчел, мед превративших в солнце» как символа скоротечности

наслаждений:

Нам остаются только поцелуи,

Мохнатые, как маленькие пчелы,

Что умирают, вылетев из улья.

Помимо главных источников творческих ассоциаций в лирике Мандельштама этого времени - античности, смерти и любви есть еще одна тема в его творчестве. Это неотступная в сознании поэта загадка времени, века, движения его к будущему. На современность поэт откликается трагическими образами. Стихотворение «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918), продолжает его прежние стихи о гибели Петербурга-Петрополя («Мне холодно. Прозрачная весна...», «В Петрополе прозрачном мы умрем...»,) как гибели европейской цивилизации от войн и революционных потрясений.

Николай Гумилев

Уже в первых сборниках ("Путь конквистадоров"(1905);

"Романтические цветы"(1908); "Жемчуга"(1910), во многом подражательных,

видны черты поэтического мира Гумилева: подчеркнутая отчужденность от

пошлой современности, влечение к романтической экзотике, ярким

декоративным краскам, напряженный и звучный стих. Произведения поэта

отмечены романтическим мировосприятием, стремлением противопоставить

будничному пиру обыкновенных людей свой мир «пропастей и бурь», битв и

горячих губ, свою поэтическую маску «конквистадора в панцире железном».

В стихах сборника – следы влияния Ф. Ницше («Песнь Заратустры», «Песня

о певце и короле»). В стихотворениях, представляющих своеобразную

дилогию («Людям настоящего» и «Людям будущего»), отражены представления

поэта о движении людского сообщества к сверхчеловечеству. Движение это

осуществляется под покровительством пророков («Пророки») князей «зари

Грядущей»; оно приведет к господству поэтов-манов, жрецов-друидов. Сама

поэзия трактуется Гумилевым как разновидность магического действа,

сближающего прошлое, настоящее и будущее, способствующего созиданию «в

груде развалин / Старых храмов, грядущего чертога».

Поэт целиком и полностью пребывает в русле

романтическо-символической эстетики. Основными полюсами лирического

конфликта первой книги можно считать комплекс «огня и крови» и

противостоящий ему ореол «солнца, лазури и белизны». Первый

символический блок даст впоследствии выход основным доминантам

творчества Гумилева. Второй же – так и останется в пределах первого,

символистского, десятилетия, запечатлевшись в «венках воздушно-белых

лилий», в «в дивных речах Девы Солнца» о «золотом лазурном дне», в

святой литургии, которую творит «Белое Дитя».

Его ранняя лирика лишена трагических нот, Гумилеву присуща

сдержанность в проявлении любых эмоций. Лирическое переживание в его

поэтическом мире непременно объективируется, настроение передается

зрительными образами, упорядоченными в стройную, «живописную»

композицию.

От пышной риторики и декоративной цветистости первых сборников

Гумилев постепенно переходит к строгости и четкости, к

сбалансированности лиризма и эпической описательности.

В начале 1910–х гг. Гумилев стал основателем нового литературного течения - акмеизма.

В статье "Наследие символизма и акмеизм" Гумилев объявил

акмеизм органично-достойным и законным наследником лучшего, что

дал символизм, но имеющего собственные духовно-эстетические

основания - верность живописно-зримому миру, его пластической

предметности, повышенное внимание к стихотворной технике,

строгий вкус, цветущая праздничность жизни. Объявленные

ориентиры являются определяющими в стихах Гумилева этого времени.

Художественное пространство в произведениях акмеистов - земная

жизнь, источник событийности - деятельность самого человека. Лирический

герой акмеистического периода творчества Гумилева - не пассивный

созерцатель жизненных мистерий, но устроитель и открыватель земной

красоты.

На 1911–1912 гг. пришелся период организационного сплочения и

творческого расцвета акмеизма. Гумилев издал в это время свой самый

«акмеистический» сборник стихов - «Чужое небо» (1912). Романтические

мотивы по-прежнему сильны – остается противопоставление полярных начал,

мечта и реальность, исключительные натуры и приземленные обозначены в

резком разрыве. В стихотворении «У камина» герой-завоеватель остается в

плену обыденности – реальность повседневности восторжествовала, на

долю искателя приключений остаются лишь воспоминания, отравленные острой

горечью потери свободы. «Бурун», «сумасшедшая» волна в стихотворении

«На море», создает момент настроения отваги и безрассудства, который

на фоне спокойного моря оставляет веселость и ловкость «загорелому

кормчему».

Настоящим поэтическим манифестом акмеизма явился напечатанный в

«Чужом небе» перевод знаменитого программного стихотворения Готье об

искусстве как трудном ремесле:

Созданье тем прекрасней,

Чем взятый материал

Бесстрастней -

Стих, мрамор иль металл.

. . . . . . . .

Все прах. - Одно, ликуя,

Искусство не умрет.

Статуя

Переживет народ.

. . . . . . . .

И сами боги тленны,

Но стих не кончит петь,

Надменный,

Власт

Акмеизм (от греч. Acme - «высшая степень чего-либо, расцвет, вершина, острие») - течение русского модернизма, сформировавшееся в 1910-е годы и в своих поэтических установках отталкивающееся от своего учителя - русского символизма. Заоблачной двумирности символистов акмеисты противопоставили мир обыденных человеческих чувств, лишенных мистического содержания.

В 1911 г. в Петербурге возник «Цех поэтов» -- литературное объединение молодых авторов, близких к символизму, но искавших новые пути в литературе. Наименование «цех» отвечало их взгляду на поэзию как на ремесло, требующее высокой техники стиха. Во главе «Цеха поэтов» (1911--1914) стояли Н. Гумилев и С. Городецкий, секретарем была А. Ахматова. В послереволюционные годы «Цех поэтов» как литературная школа прекратил своё существование. Творчество наиболее известных поэтов, причисляемых к акмеизму, - А.Ахматовой, О.Мандельштама, Н.Гумилева, отчасти М.Кузмина - уже к середине 1910-х гг. вышло за рамки акмеистских деклараций и обрело индивидуальные судьбы.

Последняя свидетельница того, «как это было», обладательница феноменальной памяти на даты и события - Анна Ахматова - весьма странно преподносит сведения об истории акмеизма.

Имя молодой Ахматовой тесно связала с акмеизмом, начавшим оформляться около 1910 года, то есть примерно тогда же, когда она начала публиковать свои первые стихи. Основоположниками акмеизма были Н. Гумилев и С. Городецкий, к ним примыкали также О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Зенкевич, Н. Оцуп и некоторые другие поэты, провозгласившие необходимость частичного отказа от некоторых заветов «традиционного» символизма. В известном смысле они считали себя пришедшими ему на смену, потому что в их глазах символизм как художественное течение уже исчерпал себя.

Акмеисты поставили своей целью реформировать символизм, главной бедой которого, с их точки зрения, было то, что он «направил свои главные силы в область неведомого» и «попеременно братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Поэтому - никакого мистицизма: мир должен предстать таким, каков он есть, - зримым, вещным, плотским, живым и смертным, красочным и звучащим. Это первое условие акмеистического искусства, то есть его трезвость и здравая реалистичность взгляда на мир, должно было, по мысли основоположников нового течения, сказаться и на форме их произведений.

С 1905 по 1910 год Ахматова не была в Царском Селе, так как семья после ухода отца и смерти одной из сестер от туберкулеза переехала на юг - к Черному морю, а затем в Киев. Судя по всему, то были годы очень интенсивного духовного и художественного развития. Она вернулась в Царское Село взрослым человеком, внутренне пережившим уже очень многое. В ее автобиографических записках, написанных в старости, есть строки о сильных впечатлениях шестнадцатилетней девушки от событий 1905 года, в особенности рассказы очевидцев о восстании на броненосце «Потемкин».

Свое возвращение в Царское Село Ахматова отметила примечательным стихотворением «Первое возвращение»:

На землю саван тягостный возложен.

Торжественно гудят колокола.

И снова дух смятен и потревожен

Истомной скукой Царского Села.

Впервые в творчестве Ахматовой появилась тема конца эпохи и выявилась мелодия тягостных предчувствий, ощущение некоей приближающейся катастрофы. Вся образная символика стихотворения (саван, колокола, смертельный сон) свидетельствует, что речь идет о событиях общего смысла - о времени, о трагичности эпохи, о судьбе России.

Можно сказать, что встреча с Царским Селом в 1910 году была подобна шоку. Никогда прежде, при всех переменах, происходивших в семье, и при всех тягостных событиях, которые вдруг обрушивались на домашний уклад, Ахматова не переживала столь острого чувства необратимой и роковой перемены всей жизни - не только своей, но и всеобщей.

Исключительно важны в этом стихотворении и строчки о том, что «дух смятен и потревожен». В этой фразе - предвестие едва ли не всей будущей Ахматовой, художника обостренной совести и смятенного, вечно ищущего и неудовлетворенного духа.

Начало 10-х годов было отмечено в ее судьбе важными событиями: она вышла замуж за Николая Гумилева, обрела дружбу с художником Амадео Модильяни и выпустила первую книгу - «Вечер», принесшую ей мгновенную славу.

Ахматова и Гумилев были людьми, по-видимому, равновеликими в поэтическом таланте, что, конечно, не могло не осложнять их жизни. Ближайшая подруга Ахматовой Валерия Срезневская писала в своих воспоминаниях: «...Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством...»

Не тайны и не печали,

Не мудрой воли судьбы -

Эти встречи всегда оставляли

Впечатление борьбы...

Не тайны и не печали...

По складу своего таланта Ахматова открывала мир с помощью такого тонкого и чувствительного инструмента, дарованного ей природой, что все звучащие и красочные подробности вещей, жестов и событий легко и естественно входили к ней в стих, наполняя его живой, упругой и даже, несмотря на скольжение мрачных теней, полудетски праздничной силой жизни:

Жарко веет ветер душный,

Солнце руки обожгло,

Надо мною свод воздушный,

Словно синее стекло;

Жарко веет ветер душный...

Много лет спустя, раздумывая над трудностями и капризами поэтической работы, она написала:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.